中美两国在亚太地区的战略对抗牛博,无疑是当前全球政治中最引人瞩目的焦点。

从南海岛礁的波涛到台湾海峡的暗流涌动,每一次外交斡旋、每一次军事演习,似乎都在预示着一场力量的较量已进入白热化。

华盛顿方面对我国的崛起抱持着高度警惕,甚至将其描绘为一场关乎“存亡”的对决,竭力推动所谓的“脱钩断链”,试图阻遏我国在经济和技术上的高速发展。

讽刺的是,两国贸易额却逆势上扬,显示出世界经济的深度交织,远非人为可以轻易切断。

当所有目光都聚焦于大国的直接碰撞与博弈时,一份来自俄罗斯卫星通讯社的报告,却悄然抛出了一个出人意料的观点,瞬间打破了固有的思维框架。

从“亚太再平衡”到“全面竞争”

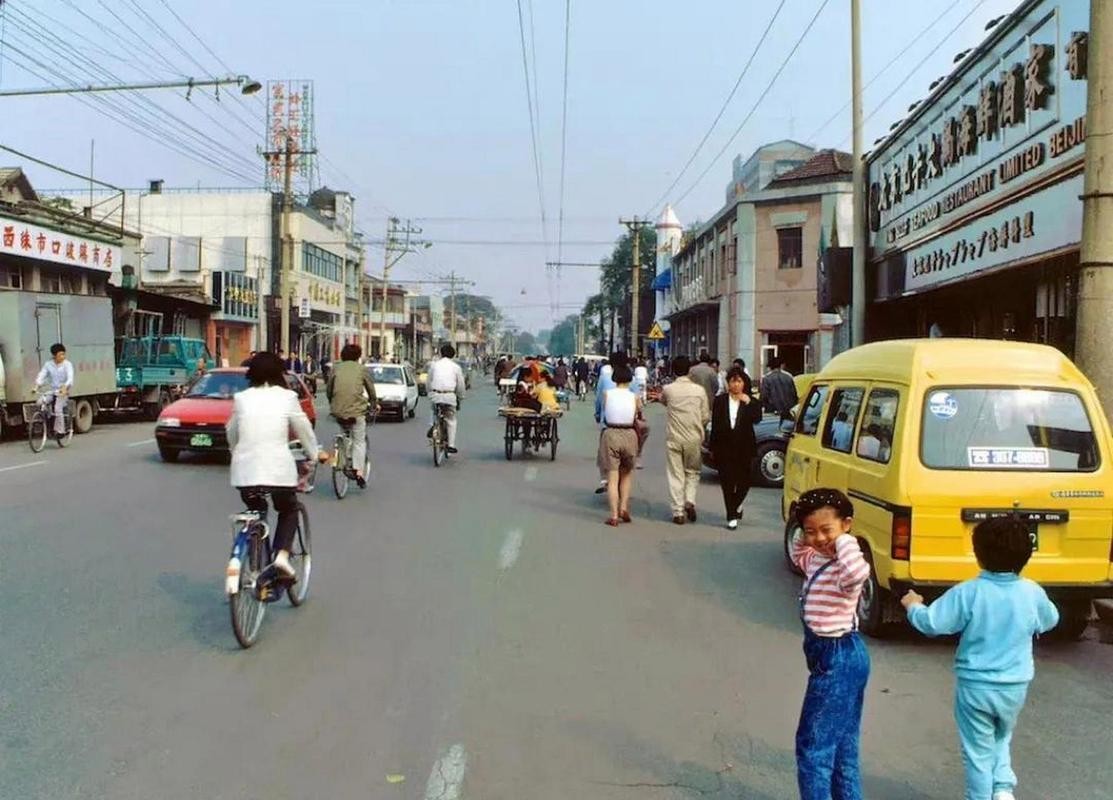

上个世纪末,冷战的硝烟逐渐散去,全球政治经济格局进入了一个相对平稳的时期。

这种平静并未持续太久,随着我国经济的持续腾飞,国际舞台的重心也开始发生微妙的转移。

进入新世纪,我国在全球经济中的份量日益增加,这自然也引起了一些老牌霸权国家的关注与不安。

大约在奥巴马政府执政末期,美国的外交政策开始呈现出一种新的转向,其核心策略被称为“亚太再平衡”战略。

华盛顿决策者们逐渐意识到,相对于中东地区的持续投入,亚洲作为全球经济增长的引擎,以及地缘战略的关键区域,需要得到更多的关注。

在“亚太再平衡”的旗帜下,美国试图将更多的军事力量、外交资源和经济合作重心转移到亚太区域。

其目的之一,便是通过强化与地区盟友的关系,提升在区域内的影响力,以应对我国不断增长的综合实力。

彼时,美国官方表述尚显温和,多强调“维护地区和平稳定”与“促进共同繁荣”,但字里行间,对抗我国崛起的意图已隐约可见。

美国康奈尔大学的中国问题专家白洁曦教授,曾担任美国国务院政策规划顾问,她对这一时期的中美关系演变有着独到的观察。

白洁曦认为,从奥巴马执政时代开始,美国外交策略中针对一个更加强盛的我国,防范力度便持续增强。

她在一篇名为《中国陷阱,美国外交政策与零和竞争的危险逻辑》的文章中指出,美国长期以来错误地将对抗我国视为提升其国际地位的唯一途径牛博,这种零和博弈思维,不仅固化了美国政界的思想,更可能导致中美关系无限期恶化,甚至增加爆发灾难性冲突的风险。

接下来的特朗普政府时期,美国的对华政策则转向了更为激进与极端。

其所使用的语言充满了强烈的对抗色彩,甚至将两国关系形容为一场“生死攸关”的较量。

贸易摩擦被升级为大规模的贸易战,美国对约5500亿美元的我国商品加征关税。

除了经济层面,技术封锁、投资审查、制裁我国企业等手段也频频出现,华为、中兴等我国高科技企业被列入“实体清单”,关键技术供应链面临严峻挑战。

美国在多份官方报告中,更是直接将我国定义为“战略竞争者”和“修正主义国家”。

这种“全政府”式的对华竞争甚至对抗态势,几乎波及到两国关系的方方面面,使得原本复杂的双边对话变得异常艰难。

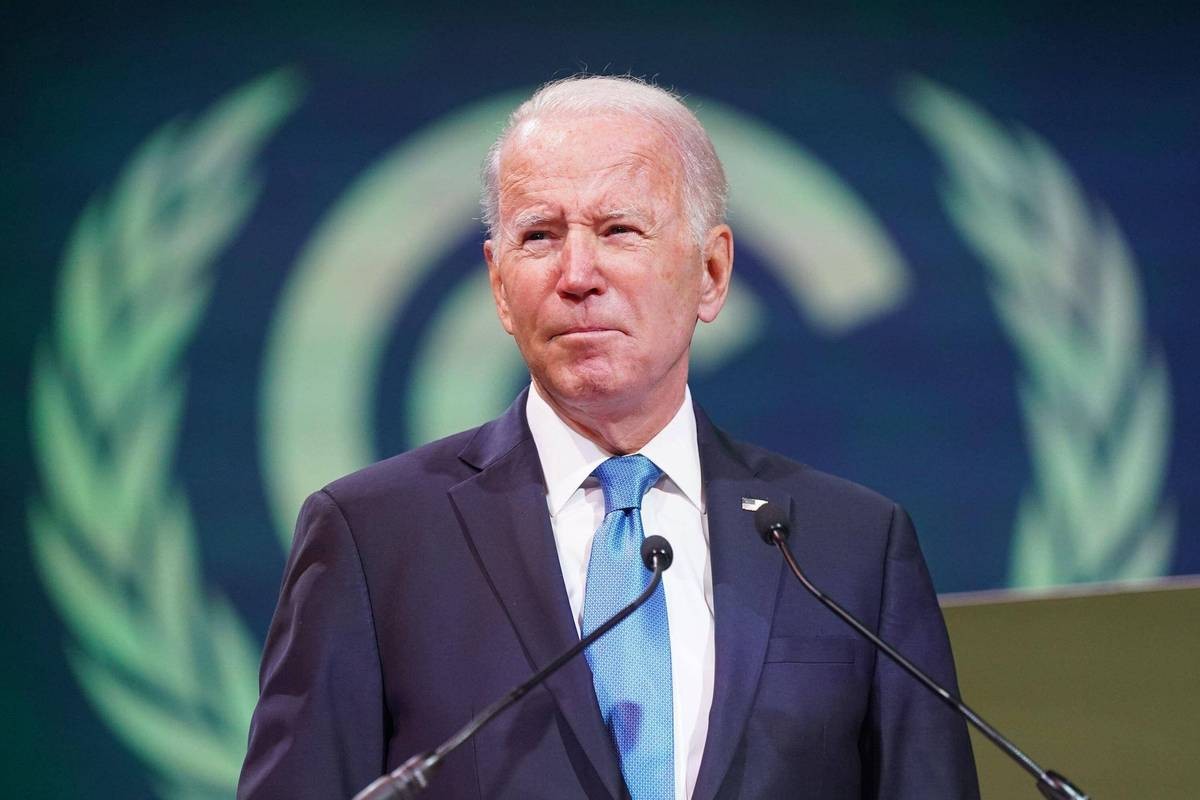

到了拜登政府时期,尽管其执政团队试图在一定程度上修正前任政府的一些“适得其反”的举措,但由于美国国内政治环境的高度两极分化,以及对华政策共识的形成,其回旋余地非常有限。

任何被视为对我国“示弱”的行为,都可能招致国内政治的强烈反弹。

因此,拜登政府实际上继承了特朗普时期对华竞争的大部分政策框架,并在此基础上进行了“细化”与“系统化”。

它提出了“投资、协同、竞争”的新策略,试图通过加强自身实力,联合盟友,以及在特定领域与我国展开激烈竞争来维护其霸权地位。

在关键高科技领域,美国企图对我国形成全面围堵,阻碍我国产业升级,以期在更长时间内保持对我国经济发展质量和军事科技的全面压制。

一个最让美国“脱钩”论者们感到尴尬的现实是,中美贸易额在2021年之后逆势增长,2022年甚至刷新了历史纪录,达到6900亿美元以上。

这表明,即使美国自身也难以真正与我国“脱钩”,更遑论其盟友和小伙伴们。

一个“小国家”的决定性份量

俄罗斯卫星通讯社在2024年9月17日发布的一份报告,将全球目光引向了一个在此前中美大国对抗叙事中,相对被忽视的角色——印度尼西亚。

它明确指出牛博,中美两国在亚太地区的较量,其胜负的关键,极有可能掌握在印尼这个东南亚大国手中。

乍听之下,许多人会感到意外,因为人们通常谈及中美在亚太的博弈,脑海中浮现的往往是南海波涛、台湾海峡的风云,印尼似乎总处于这些热点之外。

深入思考便会发现,印尼的地理位置、庞大的人口规模以及对关键国际通道的控制,赋予了它不可小觑的战略价值。

印度尼西亚,作为全球最大的群岛国家,横跨亚洲与大洋洲之间,拥有超过2.7亿的人口,是东南亚地区人口最多的国家。其国土面积广阔,自然资源丰富。

但真正让其在全球战略棋盘上熠熠生辉的,是它对马六甲海峡的控制。

马六甲海峡,这条全长约800多公里的水道,最窄处仅有2.8公里,却承载着全球每年一半以上的石油运输和30%的货物贸易。

对于我国而言,大约80%的进口石油都要经过此地,而美国海军也将其视为不可或缺的战略航道。

历史的经验警示着这条海峡的重要性,例如二战时期日本对马六甲海峡的控制,便一度切断了盟军的补给线。

俄罗斯专家估算,一旦该海峡被封锁,全球油价可能飙升20%,经济损失更是高达万亿级别。

瓦尔代俱乐部报告的核心论点在于,如果中美之间的对抗升级至军事冲突,东盟国家,特别是印度尼西亚,将成为双方争夺海峡控制权的焦点。

报告指出,一旦战端开启,美国若想从印度洋调派兵力进入太平洋,这条战略水道便是必经之路;同样,我国海军从南海方向南下,也离不开马六甲海峡。

届时,印尼的战略选择将直接影响双方的军事部署和后勤补给。如果印尼选择靠近美国,它便能为美方提供重要的后勤支持,并协助监控我国舰船的动向,这将迫使我国投入更多资源来应对潜在的挑战。

反之,若印尼倾向于我国,美国的军事推进将面临阻碍,可能需要绕道而行,补给线被迫拉长,作战效率势必大打折扣。

俄罗斯报告甚至建议印尼建设轻型舰队、布设传感器网络,以增强其在潜在冲突中的自保和搅局能力,这虽然带有推销军备的意味,但也从侧面印证了印尼地缘位置的敏感与重要。

除了军事战略意义,印尼在经济层面的地位同样举足轻重。

中美贸易摩擦,特别是美国对华“脱钩断链”的政策,促使我国积极调整经济战略,深化与东盟地区的经贸合作。

印尼作为东盟最大的经济体,拥有巨大的市场潜力和日益壮大的中产阶级。

我国新能源汽车、基础设施建设等领域的投资,正将目光瞄准这里。

报告分析,如果美国成功通过外交手段拉拢印尼,从而改变东盟整体的区域风向,那么我国向东盟的经济重心转移将面临显著阻碍。

相反,如果印尼保持中立或偏向我国,无疑会为我国在东南亚的经济布局提供有力支撑。

未来的回响:亚太格局的演变与“小国家”的抉择

从历史维度审视,印尼长期以来奉行“自由积极”的外交政策,不结盟是其核心原则之一。

这意味着它不愿简单地依附于任何一个大国,而是试图在各大国之间保持平衡,以实现自身利益的最大化。

正如俄罗斯报告所言,在大国博弈的漩涡中,完全的中立往往难以维持。

印尼的领导层深知,其地理位置既是优势,也可能成为负担。马六甲海峡的战略重要性,使得印尼无法置身事外。

就白洁曦教授等“知华派”学者所担忧的美国对华政策陷阱,实际上也为印尼等中间国家提供了战略空间。

如果美国继续奉行零和博弈思维,过度强调对抗而非合作,那么其在地区内的吸引力将逐渐减弱。

我国所倡导的“人类命运共同体”理念和“和平发展”道路,以及在全球发展倡议、全球安全倡议等框架下的务实合作,对许多发展中国家而言,具有更强的吸引力。印尼将从中权衡,选择最符合自身长远发展利益的道路。

最终,印尼的“结局”并非被动地被两大国所左右,而是主动塑造其自身和地区未来的过程。

它将继续在经济发展、社会进步和地区稳定之间寻找平衡点。印尼的领导人将以其独特的智慧,在复杂的国际关系中穿梭,致力于维护国家的独立自主和地区和平。

这个“不起眼的小国家”,凭借其战略位置和灵活的外交策略,有望在未来的亚太格局中,不仅避免成为大国博弈的牺牲品,反而可能成为推动区域和平与繁荣的重要力量,甚至在一定程度上影响着中美两大强国在亚太地区的战略走向。

这场大国之间的较量,最终结果会否如俄罗斯报告所预言,取决于印尼的选择。

参考资料:布林肯任内首访东南亚,外媒:印尼不会成为美国盟友

牛博

牛博

恒正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。