7月4日,王毅外长抵达法国并与总统马克龙会晤时,后者不仅表现出罕见的热情弘大速配,还罕见地主动提出希望“在合适时机访华”,并暗示希望出席今年9月3日中国纪念抗战胜利80周年的阅兵仪式。显然法国现在压力很大,马克龙想借着参加阅兵的名义与中国商讨大事。

7月5日,中国正式对白兰地加征反倾销税,重拳砸在了法国经济的“软肋”上。这项看似贸易层面的措施,其实是对法国近年来在对华问题上持续强硬、甚至推动欧盟对中国电动车加税行为的直接回应。

事实也证明,这一招立竿见影。法国干邑地区的酒业协会集体抗议,认为政府拿他们“做交易”,而马克龙也因国内施压面临外交回旋的需求。

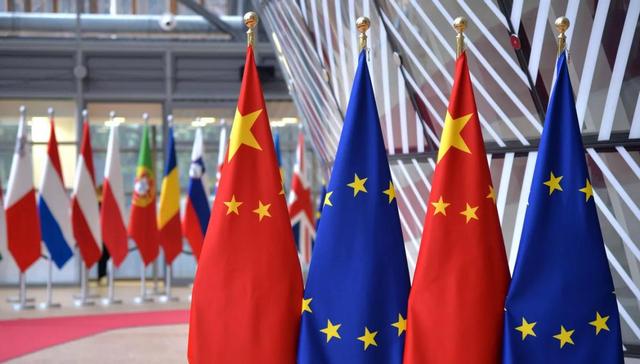

正是在这个敏感时刻,王毅抵达巴黎,与马克龙展开了深入对话。除了在人文、气候等领域表达合作意愿,马克龙还专门向王毅提出三个具体请求:共同抵制阵营对立,稳定多边秩序;加强中法在经贸、金融领域的合作;寻求适时再度访华,借重要节点推动战略关系升级。

弘大速配

弘大速配

这第三点被广泛解读为——马克龙希望以“参加9·3阅兵”为契机,实现中法“政治降温”与“经济升温”的同步推进。

从表面看,马克龙的表态带有诚意,但更深层次的动因,其实是法国自身已被逼到墙角。他此时想要访华,并非“灵机一动”,而是三重压力叠加下的“现实选择”。

第一重压力:经济产业受损,必须止损。法国是欧盟白兰地的主要生产国,其中99%的出口中国份额都来自干邑地区。而中方此次加税,精准打击了法国出口产业链上千家中小企业。根据法国业内评估,光是这项反倾销税,就可能造成超5000个就业岗位流失,并影响到高达20亿欧元的产业收入。白兰地虽小,却是法国经济软肋。若再不解决,势必引发连锁式政治危机。

第二重压力:欧盟对华政策分裂,法国需抢占“领话权”。当前欧盟在对华政策上分裂严重:一方面屈从美国压力,搞所谓“去风险”;一方面又不得不依赖中国市场维持增长。法国本是欧盟“大脑”,但若继续被视为对华“强硬派”,将在中欧合作中丧失主导权。此时主动靠近中国,是法国重塑自己角色定位的关键一步。

第三重压力:特朗普回归在即,欧洲不能再赌美欧关系。特朗普对欧盟举起的关税大棒,且非常强硬:欧盟农业:将加征17%;欧洲汽车:预计征收25%-45%;钢铝产品:关税起点高达45%;

法国作为欧洲传统制造强国,恐首当其冲。若不能另寻稳定合作伙伴,其出口命脉将被美国掐得死死的。而中国这个“可靠且可预测的伙伴”弘大速配,显然是唯一的选项。

那么,马克龙为何偏偏选择以“参加九三阅兵”为访华契机?背后其实大有深意。九三,是中国纪念抗战胜利和世界反法西斯战争的重要节点。这一时间节点具备强烈的政治象征意义——代表着反对战争、尊重历史、拒绝霸权。而法国正是在对美霸权失望之后,想借此表达“另起炉灶”的外交意愿。

选择这个节点访华,相当于用行动告诉中方:法国愿意站在“多极世界”一边,推动全球合作而非阵营对立。这不仅是外交姿态,也是在向全世界“重新定位法国”,并拉近与中国的战略距离。

当然,中方并不是没有判断力的“礼尚往来型外交玩家”。王毅在会谈中回应得非常明确:欢迎法方深化合作,但必须为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。

说白了,中方欢迎朋友来,但不会接受“忽冷忽热”的关系。特别是在法国近年多次对华问题上摇摆不定,甚至背后支持对中国产业施压的背景下,中方自然要看对方是否真心合作,还是“走过场”。

这也解释了为何中方反制白兰地之后,并未关上大门,而是保留了“价格承诺豁免机制”。中国始终愿意讲道理,但也不容别人伤害本国利益而不承担后果。马克龙想来中国,当然欢迎;但想从中国带回什么,就要看他拿出的是什么态度。

不可否认,马克龙此次态度转变代表了欧洲部分国家对中国战略的重新评估。但这是否意味着欧洲整体“亲中”,或者说欧盟会全面调整对华政策?未必。

欧盟内部对中国的分歧依然严重,德国、荷兰等国在关键技术领域仍抱持警惕;欧盟委员会也时不时向中国企业“亮刀子”;更不用说北约内部依然在炒作“中俄威胁论”。

马克龙想推动欧中关系升温,必须面对这些结构性阻力。要实现真正的合作,“一张嘴”是远远不够的,还需要实实在在的政策协调、投资放宽以及战略互信。

中国的态度也很明确:我们不怕孤立,也不主动结盟,但愿意与任何有诚意的国家开展平等合作。想要共赢,就要拿出实际行动,不是光靠一次“阅兵之旅”就能扭转一切。

马克龙此时抛出访华请求,并选择九三阅兵这一关键节点作为契机,无疑释放出了强烈的信号:法国想与中国重新搭起稳定的合作桥梁。但合作要将诚信,要摆正态度,更要遵守承诺,一边想赚中国钱,一边却配合美国围堵中国,这中方绝不接受。

这一次弘大速配,马克龙会带着什么样的诚意来北京?又能不能用实际行动打动中国?我们不妨静观其变。

恒正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。